Nel mio cuore nessuna croce manca

Ebrei furono confinati anche a Potenza.

Gli ebrei confinati nel capoluogo lucano appartenevano ad un buon ceto sociale. Vennero alloggiati alcuni in un buon albergo, il "Lombardo", altri in buone pensioni. Ebbero normali rapporti con gli abitanti del capoluogo, furono autorizzati ad impartire lezioni private di lingua tedesca e strinsero rapporti di amicizia anche con i più autorevoli notabili. Furono evitati soltanto da chi, non avendo la tessera del fascio, temeva di compromettersi avvicinandosi ad essi.

Gli ebrei relegati a Potenza, specie i più giovani, si trattenevano abitualmente al "Lombardo" dove ricevevano i loro amici potentini. …

Questi ebrei non rimasero molto a Potenza. Furono quasi tutti polacchi e austriaci riparati in Italia. Nel 1942 i

Va riconosciuto,pertanto, a merito della nostra gente, che gli internati da noi furono accettati e rispettati, considerati compagni di sventura da accogliere ed aiutare; che anzi molti lucani ritennero un onore entrare con loro in amicizia. Un atteggiamento che anche in seguito ha caratterizzato il rapporti dei lucani con i figli di Israele. Lo mettono chiaramente in evidenza alcune ricerche storiche condotte da studiosi lucani sui confinati politici e gli internati ebrei ed in modo particolare mi riferisco a Leonardo Sacco con "Provincia di confino – La Lucania nel ventennio fascista" sui confinati politici; Michele Crispino con "Storie di confino in Lucania " dove scrive degli internati in taluni paesi della Basilicata meridionale1;

Quest’ultimo mette in evidenza come l’internamento degli ebrei confinati nella nostra regione fosse “di tono minore…… e parziale teatro di quest'orrore furono purtroppo anche i paesi della montagna interna lucana. Carlo Levi, ebreo, confinato ad Aliano nel '35 per motivi politici, qui maturò quella dolorosa e cruda sinfonia-denuncia che fu il suo "Cristo si è fermato a Eboli".

Nonostante la buona accoglienza dei lucani, la sorte degli ebrei internati nella Lucania durante la seconda guerra mondiale non fu meno lacerante ed umiliante.

Il documentato scrittore annota: “Quando sarà possibile contare i sopravvissuti e i morti e ricostruire gli esiti di quel calvario imposto ad un popolo dalle leggi razziali e dalle restrizioni della guerra, emergerà sicuramente la grande umanità di questo popolo che accolse gli internati con rispetto, umanità ed amicizia; ma emergerà inevitabilmente anche tutto l'orrore di quella tragedia che portò un mare di lutti e di dolori”.

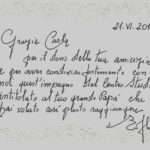

Ebbene, un fascicolo di corrispondenza intercorsa tra gli ebrei internati ed il vescovo di Potenza mons. Bertazzoni, custodito nell'archivio storico diocesano potentino, raccoglie testimonianze che vanno dal 1940 al 1943, con alcune lettere posteriori. Tranne pochissime persone confinate per motivi politici (si contano sulle dita di una mano), si tratta di ebrei internati nei paesi lucani, uomini e donne, professionisti e casalinghe, che si rivolgono al vescovo per chiedergli aiuto, materiale o spirituale e morale, per sollecitare i suoi buoni uffici presso le autorità italiane, o tramite la Segreteria di Stato Vaticana, o la Nunziatura Apostolica d'Italia. E Bertazzoni scrive alla S. Sede, o a vescovi, al senatore Giampietro di Brienza, ad altri, religiosi, politici, istituzioni, per ottenere un trasferimento, un sussidio governativo, un avvicinamento alle famiglie, o solo un trattamento umanamente migliore. Il vescovo mantenne stretto e cordiale collegamento epistolare col vescovo di Campagna (dov'erano numerosi i confinati ebrei, aiutati anch'essi da quel prelato al limite del possibile), il conventuale mons. Giuseppe Palatucci, zio di quel commissario Palatucci (ricordato anche in un film televisivo), il quale salvò, durante il suo servizio, molti ebrei e pagò quest'audacia con la vita, dichiarato per questo "giusto di Israele"3.

Dal carteggio si leva un coro di invocazioni: alle copie di istanze rivolte al Ministero dell'Interno ed affidate alla raccomandazione del vescovo, si avvicendano lettere personali e confidenziali, doloranti e fiduciose, contrappuntate da lettere di gratitudine nei pochi casi di esito felice.

“E' un epistolario che trasuda lacrime e sangue, -vi si legge -dolori ed umiliazioni, che lascia intuire molto più di quanto dica, con storie umane accennate e non risolte, con lettere incalzanti dove si invoca accoratamente aiuto rimasto spesso senza esito. Scorrono le liste di nomi, uomini, donne, bambini, famiglie, anziani, malati, professionisti di livello, gente umile, indicati come "di razza ebraica", "internata come straniera in Italia". Volti umiliati, dignitosi nella povertà, nella richiesta d'aiuto, emergono da quei fogli ingialliti e dalle righe di documentate, umanissime istanze indirizzate ad un Ministero dell'Interno spesso sordo all'ascolto, per ottenere un trasferimento, una licenza per visita medica in Ospedale, un aumento di sussidio governativo. Dopo ogni lettera rimasta senza risposta, dopo ogni intervento senza esito, una volta chiuso un fascicolo senza risultati, quei volti, quei nomi, sembrano scomparire nel nulla, nel silenzio d'una corrispondenza che, nella oscurità della guerra e della sconfitta, sembra svanire nella notte del tempo. Sono rarissimi i casi nei quali l'ultima lettera d'un fascicolo racconti un "arrivo a destinazione